「保育士の仕事、責任が重くて、毎日プレッシャーだなぁ…」

「子どもたちの笑顔に癒されるけど、正直、精神的にキツい…」

このように感じながら、仕事をしていませんか?

私も保育士として勤務していたとき、こうした悩みを抱えていました。

保育士の仕事をしていると、

- 長時間労働

- 保護者対応

- 人間関係

などの悩みが出てしまうケースが多いです。

そのため、

「このままでは、いつか壊れてしまうかも…」

「でも、子どもたちのことを考えると、簡単に辞めることもできない…」

と、そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

ですが、もしかしたら、この記事を最後まで読んでいただけたら、今の状況を変えることができるかもしれません。

本記事では、筆者の実体験を元に、保育士として笑顔で働き続けるためのヒントをお伝えします。

- 保育士のメンタルがやられる6つの理由

- メンタル不調のサインとセルフチェック

- ストレスを解消し、心身を健康に保つための方法

- 相談できる窓口

- 保育士として長く活躍するために知っておきたいヒント

- 転職という選択肢

「今、保育士として働いているけど、メンタルがやられていて、辛い…。」

「今の状況をなんとか変えたい」

このようなお悩みを抱えている方、ぜひ最後まで読んでみてください。

きっと、悩みを解決するヒントが見つかり、自分らしく働くことができるようになるはずです。

保育士のメンタルがやられる6つの理由

「毎日、仕事に行くのが辛い…」

「責任の重さに押しつぶされそう…」

「もう、限界かもしれない…」

このように感じ、辛い思いをされていませんか?

私も現役保育士のときは、何度もこうした悩みに押しつぶされそうになりました。

そんな中で、

ますます保育士の需要が高まることが予想されます。

保育士不足が深刻化している現状では、保育士一人ひとりの負担が大きくなり、心身に大きな負担がかかり、メンタル不調に繋がるリスクが高まるでしょう。

保育士のメンタルヘルスを守るためには、まず、その原因を正しく理解することが重要です。

そこで今回は、保育士のメンタルがやられる6つの理由について、詳しく解説していきます。

- 責任の重さとプレッシャー

- 保護者対応の難しさ

- 保育士不足

- 長時間労働

- 人間関係のストレス

- 給与面での不満

これからお話しする『6つの理由を理解すること』は、自分自身のストレスと向き合い、より良い働き方を見つけるための第一歩となります。

私の実体験を交えながら、お話ししていきます。

ぜひ、読んでくださいね。

1. 責任の重さとプレッシャー

保育士のメンタルがやられる理由の1つ目は、『責任の重さとプレッシャー』です。

保育士は、子どもたちの命を預かる仕事です。

朝、園児たちが元気に登園してきたとき、

「元気に過ごすことができるかな?」

「楽しく過ごすことができるかな?」

「怪我なく、無事に過ごすことができるかな?」

と、常に気を配り、緊張感を持って子どもたちと接しているのではないでしょうか。

私自身も、子どもたちの安全を守るために、常に気を張っていたことを覚えています。

しかし、どんなに注意深くても、予期せぬ出来事は起こります。

良くある例としては、

などが考えられます。

そして、万が一、上記のことが起こったとき、保育士は大きな責任を背負わなければなりません。

その重圧は、想像以上に大きいものですよね。

さらに、保護者の方々との関係も、保育士の大きなプレッシャーとなります。

など、保護者と接する機会は多く、些細な言葉遣いや対応一つで、誤解を生んでしまう可能性もあります。

保護者から、

「うちの子、大丈夫かしら…」

「ちゃんと見てくれているのかしら…」

といった不安や心配の目を向けられることも少なくありません。

このような状況下で、常に完璧な対応を求められるのは、本当に辛いことですよね。

保育士は、子どもの発達や成長をサポートする専門職であり、「保育のプロ」として高い期待を寄せられています。

子どもたちの笑顔を見るのは嬉しいけれど、その裏では、常に緊張感と隣り合わせです。

だからこそ、責任の重さとプレッシャーに押しつぶされそうになることも多いのが現状にあります。

こうした理由から、責任の重さとプレッシャーは、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

2. 保護者対応の難しさ

保育士のメンタルがやられる理由の2つ目は、『保護者対応の難しさ』です。

大切な子どもを保育園に預けるということは、保護者の方にとって、大きな決断であり、不安や期待が入り混じった複雑な気持ちを抱えている場合があります。

そのため、保護者は保育士の言葉や行動一つひとつに、敏感に反応してしまう保護者もいます。

特に、子育ての経験がない第一子の場合は、

「初めての育児で、ちゃんとできるか不安…」

「保育園に預けることで、子どもに寂しい思いをさせてしまうのではないか…」

「他の子どもと比べて、うちの子は発達が遅れているのではないかと心配…」

など、不安や心配を抱えている保護者は多いです。

実際に私も、上記のような相談を受けたことがあります。

保護者も初めての経験をされるので、不安になるのも無理はありませんよね。

また、近年では、インターネットやSNSで情報を得やすくなったこともあり、育児に関する知識や情報が豊富な保護者の方も増えています。

保護者は、保育士の対応に対しても、より高い意識を持つようになっているため、

・自分の子どもの担任保育士の対応は、適切なのだろうか?

・他の保育士さんはどのように対応しているのか知りたい

・子育てに関する悩みを相談できる機会が欲しい

・ネットに書いてある内容は、本当に正しいのか

などの疑問や意見を持っている保護者もいるかもしれません。

保護者の子育てに関する意識が高いことは良いと感じますが、保育士としては少しプレッシャーに感じてしまいますよね。

このような不安や緊張が、保育士のメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。

保護者の期待に応えたいという気持ちは強くても、常に完璧な対応を求められるプレッシャーは、本当に大きいものですよね。

こうした理由から、保護者対応の難しさは、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

3. 保育士不足

保育士のメンタルがやられる理由の3つ目は、『保育士不足の問題』です。

皆さんの園では、保育士は足りていますか?

という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか?

私にも経験があります。

保育士が足りていないと、安心して保育することもできず、ピリピリしてしまいますよね…。

保育士は、子どもたちの保育以外にもたくさんの業務をしていますが、子どもの保育中に書類の作成や行事の準備等することができません。

そのため、

など、このような状況が続くと、心身ともに疲弊し、メンタル不調に陥ってしまうリスクも高まります。

私も保育士をやっていたときは、常にこうした状況だったので、メンタルやられてしまっていました…。

当然、保育士不足に加えて、自身のメンタルがやられてしまうと、

など、このような状態になってしまう可能性が高いです。

自分の理想とする保育ができず、モヤモヤしてしまうかもしれません。

保育園では、チームで子どもたちの保育をしています。

しかし、保育士不足の状況では、一人ひとりの負担が大きくなり、チームで協力して保育をすることが難しくなってしまうでしょう。

私が勤めていた保育園でも、保育士不足が深刻化していて、誰かが休むと回らないという状況に、「こんな状態が続くなら、辞めてしまいたい…」と、何度も感じました。

もしかしたら、似たような経験をされた方も多いのではないでしょうか?

保育士という職業に限ったことではありませんが、一人休むと回らない職場は辞めたいと感じてしまう人が多いです。

その理由について、こちらの記事で詳しく解説しています。

保育士不足は、保育士一人ひとりの負担を増やし、精神的なストレスを増加させるだけでなく、子どもたちへの保育の質にも影響を及ぼす可能性があります。

保育士不足が解消されなければ、保育士は常に緊張状態に置かれ、心身ともに疲弊してしまう=メンタルがやられるということになりかねません。

保育士を辞めたいと考える人が増えているのも、無理はありませんよね。

こうした理由から、保育士不足の問題は、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

4.長時間労働

保育士のメンタルがやられる理由の4つ目は、『長時間労働』です。

皆さんは、毎日定時で帰り、帰宅後、ゆっくりリラックスできる時間を確保できていますか?

私が保育士として勤務していた時は、定時で退勤することもできず、自宅でも仕事をしていたので、リラックスできる時間はありませんでした。

保育士の仕事は、子どもたちと接する時間以外にも、

など、様々な業務があります。

子どもの保育に加えて、これらの業務を、限られた時間内で行うのは、なかなか難しいのが保育士の現状ですよね。

そのため、

というような経験も、皆さんあるのではないでしょうか?

私自身も、保育士として勤務していたときは、毎日遅くまで残業したり、自宅に仕事を持ち帰ることが日常茶飯事…。

その結果、プライベートの時間を楽しむ余裕もなく、心身ともに疲れ切ってしまい、次第に精神的に追い詰められていきました…。

このように長時間労働は、

にも繋がる危険が潜んでいます。

長時間労働を強いられてしまうと、

- 精神的に追い詰められる

- 趣味を楽しむ時間がない

- 友人と会う約束も、なかなかできない

- 睡眠不足で、いつもイライラしてしまう

- リフレッシュ(息抜き)できる時間もない

など、様々な悪影響が出る可能性も否定できません。

長時間労働は、心身の疲労だけでなく、精神的なストレスや不安感、孤独感などを引き起こし、うつ病などの精神疾患に繋がる可能性も高くなります。

保育士の健康を考えると、危険な状況と言わざるを得ません。

こうした理由から、長時間労働は、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

5. 人間関係のストレス

保育士のメンタルがやられる理由の5つ目は、『人間関係のストレス』です。

あなたが勤務している保育園の人間関係は良好ですか?

私が勤めた保育園では、とても良好な人間関係とは言えず、いつもどこかで対立していました…。

保育園では、保育士同士が協力し合って子どもたちの保育をしています。

しかし、同じ部屋に長時間一緒にいて仕事をしていると、どうしても保育士同士の良い面と悪い面をみることがあります。

中には、一緒に働いている保育士の悪い面だけをみて、

など、こうしたケースが多くあるので、保育士同士の人間関係でストレスを抱えてしまう人もいます。

実は、私自身も上記のようなことを経験したことがあり、悩んだ時期があります。

子どもたちの笑顔を見るために保育士になったはずなのに、人間関係のストレスで、笑顔でいることさえ辛いと思う日々が多かったですね…。

このような状態では、仕事に対するモチベーションが低下するだけでなく、ストレスを抱えてしまいます。

悪口を言われて悩んでいる方・ストレスを感じている方は、ぜひこちらの記事も読んでみてください。

保育士の人間関係のストレスは、心身に悪影響を及ぼし、

- 食欲不振

- 不眠

- イライラしやすくなる

などを引き起こす可能性があります。

また、それだけではなく、ひどい場合は、体調を崩し、休職や退職に追い込まれてしまうケースもあるでしょう。

実は、私もストレスが原因で体調を崩し、退職に追い込まれたことがあり、とても辛かったです…。

なお、『保育士の人間関係の難しさ』については、本記事だけでなく、こちらの記事でも詳しくお話ししています。

保育士の人間関係のストレスは、

など、心身に大きな影を落とします。

そして、これらのストレスは、

・保育士のメンタルヘルスを蝕む

・仕事のパフォーマンス

・子どもたちへの接し方

など、悪影響を及ぼす可能性があります。

だからこそ、保育士の人間関係で悩んでしまう人が多いのです。

こうした理由から、人間関係のストレスは、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

6. 給与面での不満

保育士のメンタルがやられる理由の6つ目は、『給与面での不満』です。

皆さんは、今のお給料に満足・不満、どちらですか?

「仕事量の多さや責任の重さを考えると、もう少し給料が高くても良いのでは…」

「生活するのがやっとで、将来が不安…」

と感じている方もいるのではないでしょうか?

私も保育士として勤務していた頃、給与は18万円前後、手取り12〜13万円程度だったので、不満に感じていました。

私が給与面で不満に感じていた理由としては、3つあります。

- 労働時間に対して、手取り額が少なすぎる

- 残業・持ち帰り仕事をしているのに、残業あるいは、みなし残業代の支給はない

- 手取りが少ないので、貯金するだけで精一杯だったこと

(購入したいものを我慢していた)

おそらく、私と同じ状況の方も多いのではないでしょうか?

保育士の給与は、他の職業と比べて低い傾向があるため、

といった不満を感じてしまう保育士もいるかもしれません。

労働の分だけきちんと対価を頂かなければ、やはり保育士としてのモチベーションは低くなってしまいますよね。

保育士の仕事は、やりがいのある仕事ですが、このような状況が続くと、

- 保育士としてのやりがいを見失う

- 生活の基盤が不安定になり、心にも余裕がなくなる

- 仕事への意欲や集中力が低下

=保育の質にも影響が出てしまう - 離職に繋がる

これらの可能性も考えられます。

自分の将来が見えず、不安な気持ちで毎日を過ごすのは、本当に辛いことですよね。

こうした理由から、給与面での不満は、保育士の仕事でメンタルをやられる理由の1つといえるでしょう。

ここまで、保育士の仕事でメンタルをやられる6つの理由についてお話をしてきました。

- 責任の重さとプレッシャー

- 保護者対応の難しさ

- 保育士不足

- 長時間労働

- 人間関係のストレス

- 給与面での不満

保育士の仕事は、子どもたち一人ひとりと向き合い、信頼関係を築きながら、共に成長していく、やりがいと充実感に満ちた仕事です。

しかし、その一方で、今お話ししてきたような問題が複雑に絡み合い、保育士のメンタルヘルスを脅かしているのです。

こうした悩み・ストレスによって、保育士の離職率は高い状態となっています。

大切なことは、悩みやストレスを一人で抱え込まず、自分自身の心と向き合い、より良い働き方を見つけていくことです。

そのためにも、まずはご自身の心と体と向き合ってみましょう。

きっと、そうすることで、何が辛いのか、どうすれば楽になれるのかわかるかもしれません。

見逃さないで!保育士のメンタル不調サイン

「最近、なんだか疲れが取れない…」

「よく眠れない日が続いている…」

「些細なことでイライラしてしまう…」

もしかしたら、このように感じている方もいるのではないでしょうか?

私も保育士として働いていたときは、こうしたことがありました。

保育士の仕事は、子どもたちの笑顔に囲まれ、やりがいのある仕事ですが、多くのストレスに直面し、心身に不調が現れ、メンタル不調に繋がることも考えられます。

あなたは、毎日子どもたちのために頑張っていても、不安や緊張、疲労感が募ってくると、次第に心からSOSが出るようになるかもしれません。

もし、心からSOSが出ていると感じたら、それはメンタル不調のサインかもしれません。

実は、保育士の仕事をしていると、知らず知らずのうちに、心身に負担がかかり、様々なサインが出ていることがあります。

そこで今回は、保育士のメンタル不調サインについて、詳しく解説していきます。

- 身体の不調(不眠、食欲不振、頭痛など)

- 感情の不安定(イライラ、不安、落ち込みなど)

- 仕事への意欲低下(集中力不足、ミス増加など)

- 人間関係の変化(孤立、回避など)

上記のサインに気づくことで、

など、良いことがあります。

「私は大丈夫!」

そう思っているあなたも、ぜひ一度、ご自身の心と体の状態をチェックしてみてくださいね。

1. 身体の不調(不眠、食欲不振、頭痛など)

保育士のメンタル不調サインの1つ目は、『身体の不調』です。

あなたは、

など、こうした症状は出ていませんか?

私も、これらの症状に悩まされた経験があります。

とてもしんどかったですね…。

ストレスや不安、緊張などが続くと、自律神経のバランスが乱れ、

- 睡眠障害

寝つきが悪い、夜中に目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど - 食欲不振

食欲がわかない、食事が美味しく感じられないなど - 消化器系のトラブル

胃痛、腹痛、便秘、下痢など - 頭痛

緊張型頭痛、片頭痛など - 動悸や息切れ

心臓がドキドキする、息苦しいと感じるなど - めまい

体がふらつく、目の前が暗くなるなど - 疲労感

体がだるい、疲れやすいなど

など、様々な症状が現れることがあります。

私も保育士として勤務していた頃は、いくつかの症状に悩まされることがありました。

特に、保育士同士の人間関係で悩んだり、仕事の負担が大きくなったときに症状が強く出ることが多かったです。

こうした身体の不調を放置してしまうと、メンタル不調が悪化し、さらに深刻な状態に陥ってしまう可能性もあります。

当然、子どもたちの保育をするためには、身体の不調があっては、良い保育をすることはできません。

心と体は、私たちが思っている以上に深く繋がっているので、身体の不調が出てきたら、それは心のSOSのサインかもしれません。

心と体のバランスを崩し、より深刻な状態になる可能性もあるからこそ、自分から出ているサインに気づいてあげることが大切です。

ご自身の身体と心の状態に、しっかりと耳を傾けてみてくださいね。

こうした理由から、身体の不調は、保育士のメンタル不調サインの1つといえるでしょう。

2. 感情の不安定(イライラ、不安、落ち込みなど)

保育士のメンタル不調サインの2つ目は、『感情の不安定』です。

あなたは、

こんなことはありませんか?

私も保育士として働いていたとき、こうしたことがよくありました。

常に精神的に不安定な状態でしたね…。

保育士の仕事は、子どもたちの成長を間近で見守ることができ、本来であれば、大きな喜びややりがいを感じられる仕事です。

しかし、責任の重さやプレッシャー、人間関係など、様々なストレス要因に囲まれているのも事実です。

このようなストレスに長期間さらされていると、

- 怒りっぽくなる

些細なことでイライラする、怒鳴ってしまうなど - 不安感が強い

漠然とした不安に襲われる、心配事が頭から離れないなど - 気分の落ち込み

憂鬱な気分が続く、何事にも興味が持てないなど - 情緒不安定

感情の起伏が激しくなる、涙もろくなるなど

感情の起伏が激しくなったり、コントロールが難しくなったりすることがあります。

実際に私自身も、保育士として働いていた頃は、感情の不安定さに悩まされることがありました。

特に、先輩保育士から強い口調で叱責されたり、陰口を言われたことがきっかけで、感情のコントロールが難しくなり、感情が不安定になっていきました。

その当時、本当に辛かったですね…。

こうした感情の不安定は、自分自身だけでなく、

など、周囲の人にも影響を及ぼしてしまうかもしれません。

こうなってしまうと、自分自身を追い詰めるだけでなく、周囲との関係も悪化させ、負の連鎖に陥ってしまう可能性もあります。

感情の不安定さは、まるで心のバランスを崩した状態、心のSOSサインです。

そのまま放置すると、心身に大きな負担がかかり、メンタル不調、そしてうつ病などの精神疾患に繋がる可能性も懸念されます。

もし、少しでも感情の不安定さを感じたら、ご自身の心に寄り添い、優しくケアしてあげてください。

そうすることで、心穏やかに、そして笑顔で子どもたちと接することができるようになり、より充実した保育士生活を送ることができるかもしれません。

こうした理由から、感情の不安定は、保育士のメンタル不調サインの1つといえるでしょう。

3. 仕事への意欲低下(集中力不足、ミス増加など)

保育士のメンタル不調サインの3つ目は、『仕事への意欲低下』です。

あなたは、

など、このように感じていませんか?

私自身も、子どもたちの笑顔を見ることも、仕事をすることも辛かった時期がありました。

とても辛かったですね…。

子どもたちの笑顔や成長を間近で感じられる保育士の仕事は、本来、大きな喜びとやりがいに満ち溢れているはずです。

しかし、様々なストレス要因に直面し、心身のバランスを崩してしまうリスクもあります。

万が一、ストレス状態が続き、心身のバランスが崩れてしまうと、

- 仕事への集中力がない

ぼーっとしてしまう、ミスが増えるなど - 仕事の効率が悪い

やる気が出ない、仕事がなかなか終わらないなど - 仕事への関心がなくなる

新しい取り組みや研修に興味が持てないなど - 責任感の低下

ミスをしても気にしなくなる、責任逃れをするなど - 疲弊感

常に疲れている、気力が湧かないなど

など、仕事への意欲や集中力が低下してしまう可能性が高く、非常に危険な状態です。

私自身も、1日の保育が終わり、その後に待っている書類作成や行事の準備など、山積みの仕事の量に、途方に暮れ、やる気が起きなかったり、集中できないことなどがありました。

体力的にも精神的にもに疲れ果て、気持ちの余裕は一切ありませんでしたね…。

このように、仕事への意欲低下は、保育の質の低下に繋がりかねません。

子どもたち一人ひとりに寄り添うことができなくなり、大切な瞬間を見逃してしまう可能性もあります。

子どもたちの笑顔や成長に喜びを感じ、そのために頑張ってきたはずなのに、意欲低下によって、その喜びを感じることができなくなってしまうのは、悲しいことです。

意欲低下は、メンタル不調が悪化している証拠です。

そのため、何もせず放置してしまうと、うつ病などの精神疾患に繋がる可能性もあります。

意欲低下に気づいたら、まずはゆっくり休んで、心と体をリフレッシュすることが大切です。

こうした理由から、仕事への意欲低下は、保育士のメンタル不調サインの1つといえるでしょう。

4. 人間関係の変化(孤立、回避など)

保育士のメンタル不調サインの4つ目は、『人間関係の変化』です。

あなたは、

など、このように感じてはいませんか?

私も上記のように感じたことは、何度もありました。

その度に、人間関係の難しさを痛感したり、悩んだりしました。

保育士の仕事は、1人で行うものではなく、一緒に働く保育士と協力し、子どもの保育を行う必要があります。

そのため、保育士にとって、良好な人間関係を築くことは非常に重要です。

とはいえ、ストレスや疲労が蓄積されると、人間関係を良好に保つことが難しくなります。

そのため、

- 孤立

同僚とのコミュニケーションを避ける、一人で過ごす時間が増えるなど - 集中力の低下

会話に集中できない、人の話が頭に入ってこないなど - コミュニケーション不足

報告や連絡、相談が減るなど - 反抗的態度

指示に従わない、反発するなど - 無気力

表情が乏しくなる、反応が薄くなるなど

などの変化が現れるかもしれません。

私は、先輩保育士から叱責されたり、陰口を言われているのを目撃したことで、周りの人の目が怖くなり、コミュニケーション不足に陥ってしまいました。

その結果、連絡ミスなどが発生し、仕事にも支障をきたすようになってしまったのです。

人間関係の変化は、自分自身だけでなく、周囲の人にも影響を及ぼします。

周囲の人は、あなたの変化に気づき、

「何かあったのかな?」

「もしかして、私のことが嫌いなのかな?」

と、不安や不信感を感じてしまうかもしれません。

そのような不安や不信感から、周囲の人はあなたと距離を置くようになり、あなたは孤立してしまうかもしれません。

孤立してしまうと、誰にも相談できず、悩みや不安を抱え込んでしまい、メンタル不調が悪化してしまう可能性があります。

最悪の場合、うつ病などの精神疾患に繋がる可能性もあり、非常に危険です。

人間関係で悩んでいる時、人は誰でも、

などと感じてしまうものです。

もし、あなたが人間関係の変化に気づいたら、それは心のSOSかもしれません。

無理をせず、ご自身の心と体と向き合い、自分らしくいられる方法を見つけていきましょう。

こうした理由から、人間関係の変化は、保育士のメンタル不調サインの1つといえるでしょう。

ここまで、保育士のメンタル不調サインについてお話をしてきました。

- 身体の不調(不眠、食欲不振、頭痛など)

- 感情の不安定(イライラ、不安、落ち込みなど)

- 仕事への意欲低下(集中力不足、ミス増加など)

- 人間関係の変化(孤立、回避など)

これまで見てきたように、保育士の仕事は、喜びややりがいを感じられる一方で、様々なストレス要因に直面し、心身に不調をきたす可能性もあります。

ここでお話ししてきた4つのサインは、あなたの心と体がSOSを発しているサインかもしれません。

自分のSOSのサインに気づき、早めの対策をすることで、

このように、心身ともに健康な状態を保ち、より充実した毎日を送ることができるはずです。

そのためにも、まずはご自身の心と体の状態をチェックし、どのようなサインが出ているのか確認してみましょう。

そして、もし気になるサインがあれば、早めに対応することが大切です。

自分のメンタルを維持するためには、お話ししてきた4つのことを守るようにしてくださいね。

仕事もプライベートも充実!保育士のメンタルヘルスケア

「毎日忙しくて、自分のことまで気が回らない…」

「ストレスをため込んで、心も体も疲れきっている…」

「このままだと、いつか倒れてしまうかも…」

このように感じている保育士の方は、少なくないのではないでしょうか?

私もこのようなことを感じたことがありました。

保育士の仕事は、子どもたちの成長をサポートする、やりがいのある仕事です。

しかし、責任感の強い保育士ほど、

- 仕事のプレッシャーを感じやすい

- 周囲の期待に応えようと無理をしてしまう

- 自分のことよりも、子どもたちや保護者のことを優先してしまう

このような傾向があり、その結果、ストレスをため込み、心身のバランスを崩し、メンタル不調に陥ってしまう可能性もあるのです。

ですが、自分でも、

「このままではいけない…」

とわかっていても、

「でも、どうすれば良いか分からない…」

と、悩んでいる方もいるかもしれませんね。

ですが、安心してください。

実は、保育士の仕事とプライベートを両立し、心も体も健康に保つための方法があります。

この章では、仕事もプライベートも充実させるためのメンタルヘルスケアについて、詳しくお話ししていきます。

- 自分の感情に気づくこと

- 自分に合ったストレス解消法とリフレッシュ方法を知ること

- 睡眠の質を高めること

- 食生活を見直して心身ともに健康になる

これからお話しする内容を読み進めていただくと、心身のストレス軽減やリフレッシュ、仕事への意欲向上に役立ち、健康で笑顔あふれる日々を送るためのヒントになるかもしれません。

ぜひ、保育士のメンタルヘルスケアについて、一緒に考えていきましょう。

1. 自分の感情に気づくこと

保育士のメンタルヘルスケアの1つ目は、『自分の感情に気づくこと』です。

あなたは、

- 怒りを感じた時

- 不安を感じた時

- 悲しさを感じた時

自分の感情を、きちんと認識できていますか?

自分の感情をきちんと認識し、しっかりコントロールすることって、簡単なようで、実はものすごい難しいですよね。

日々の保育はもちろん、保育士として勤務していると、喜びや楽しさを感じる一方で、怒りや不安、悲しみなど、様々な感情が湧き上がってくることも多いです。

例えば、

など、様々な場面で、私たちは感情の渦に巻き込まれています。

しかし、忙しさに追われていると、自分の感情に気づかないまま、過ごしてしまうことも少なくありません。

また、自分の感情に気づいていたとしても、

- 「こんなことで悩んではいけない」

- 「自分はもっと強くならなければいけない」

- 「周りの人に迷惑をかけてはいけない」

と、自分の感情を押し殺してしまうこともあるかもしれませんね。

私自身も、保育士として働いていた頃は、少しの出来事で落ち込んだり、不安になったりすることが多くありました。

ですが、誰にも相談できず、自分の気持ちに蓋をして、見て見ぬふりをしてしまうことも多かったんです。

自分の感情に気づくことは、メンタルヘルスケアの基本です。

自分の感情を理解することで、

など、こうしたことができるようになります。

でも、自分の感情に気づく・理解するためには、どうしたら良いでしょうか。

自分の感情に気づくためには、

- 一日の終わりに、今日の出来事を振り返り、どんな時にどんな感情を抱いたのかをメモをする

- 嬉しいことや楽しいことがあった日は、その喜びを噛み締め、感謝の気持ちを味わう

- 辛いことや悲しいことがあった日は、その感情を否定せず、受け入れる

- 自分の感情を言葉で表現する練習する

(友人や家族に話を聞いてもらったり、日記に書き出したりする) - 信頼できる人に、自分の気持ちを打ち明ける

(話すことで、気持ちが整理され、新たな発見がある可能性がある)

など、様々な方法があります。

これらの方法を試すことで、

「あれ?私、こんなにイライラしていたんだ…」

「私、頑張りすぎていたのかもしれない…」

など、今まで気づかなかった自分の感情に気づくことができるかもしれません。

心の声に耳を傾け、自分の感情と向き合うことで、より穏やかな日々を送ることができるようになるはずです。

こうした理由から、自分の感情に気づくことは、保育士のメンタルヘルスケアの1つといえるでしょう。

2. 自分に合ったストレス解消法とリフレッシュ方法を知ること

保育士のメンタルヘルスケアの2つ目は、『自分に合ったストレス解消法とリフレッシュ方法を知ること』です。

あなたは、ストレスを感じた時、どのように解消していますか?

例えば、

など、自分なりのストレス解消法を持っている方が多いのではないでしょうか?

私のストレス解消法は、YouTubeを見たり、音楽を聴いたりして、自分の時間を満喫することです。

心身の健康を守り、仕事を続けていくためにも、自分の好きなことをしてリフレッシュしたり、ストレスを解消したりすることは、とても大切です。

しかし、保育士の皆さんは、日々の業務で、心身に大きな負担を感じているのではないでしょうか?

子どもの命を預かる仕事であるからこそ、自分に合った効果的なストレス発散方法を知っておくことは、自分のメンタルを維持する上で非常に重要になります。

しかし、そうは言っても、

「自分に合ったストレス発散方法が見つかっていない…」

「ストレス発散をしたくても、時間がなくてできない…」

という方もいるのではないでしょうか?

そこで、忙しい保育士でも、無理せず簡単にできる『ストレス解消法』をいくつか提案します。

- 軽い運動をする

ストレッチ、散歩、軽い筋トレなど - 好きなことをする

好きな音楽を聴く、動画を見る、ゲームをするなど - 美味しいものを食べる

好きなものを食べることは、手軽にできるストレス解消法の一つ - お茶を飲む

緑茶やハーブティーなど、香りや温かさを楽しむことで、リラックス効果が期待できる - 睡眠をしっかりとる

質の高い睡眠を確保することで、心身の疲労回復を促すことができる - アロマを焚く

好きな香りのアロマを焚くことは、リラックス効果だけでなく、気分転換にもなる - ペットと触れ合う

動物との触れ合いは、癒し効果抜群

忙しい保育士でも、無理せず簡単にできる『ストレス解消法』を7つ紹介しましたが、できそうなものはありましたか?

実際、私も保育士をしていた頃は、仕事量の多さから、なかなか自分の時間を取ることができず、ストレスをため込んでしまうこともありました。

それでも、上記のストレス発散法でリフレッシュできる時間を作ることで、心身のバランスを保ち、仕事を続けることができたように思います。

ストレスを解消する方法は、人それぞれ違います。

色々な方法を試してみて、

・軽い運動

・趣味

・人との交流

・自然との触れ合い

など、自分に合ったストレス発散法は何か、「これだ!」と思えるものを見つけてみてくださいね。

ストレス解消法は、仕事帰りに実践できるものや、休日に実践できるものなど、様々なものがあります。

特に、休日は、仕事のことを忘れて、自分の好きなことに没頭できる時間です。 趣味を持つことは、ストレス解消だけでなく、

- 新しい発見や学び

- 自己成長

- 新しい人間関係の構築

などにも繋がり、人生をより豊かにしてくれるでしょう。

趣味に没頭する時間は、自分自身と向き合い、心をリセットする、貴重な時間となるでしょう。

こうした理由から、自分に合ったストレス解消法とリフレッシュ方法を知ることは、保育士のメンタルヘルスケアの1つといえるでしょう。

3. 睡眠の質を高めること

保育士のメンタルヘルスケアの3つ目は、『睡眠の質を高めること』です。

あなたは、毎日ぐっすり眠れていますか?

もしかしたら、

このように悩んでいる保育士の方は、多いのではないでしょうか。

実は、睡眠不足は、心身に悪影響を及ぼすだけでなく、メンタルヘルスのバランスを崩す原因にもなります。

保育士の仕事は、体力勝負なので、子どもたちと元気に遊ぶためにも、質の高い睡眠を確保することは、とても重要です。

では、睡眠の質を高めるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?

実は、ちょっとした工夫で睡眠の質を高められる可能性が高いです。

ここでは、すぐに実践できる5つの方法を紹介します。

- 睡眠時間を確保する

可能な限り睡眠時間を確保し、質の高い睡眠をとる - 睡眠環境を整える

寝室の温度や湿度、照明などを調整し、快適な睡眠環境を整える - 寝る前の行動を見直す

寝る前にカフェインを摂取したり、スマホを長時間見たりするのは避ける - 就寝前のリラックスタイム

好きなことをして、心身をリラックスできる時間を設ける

などをすることで、心身をリラックスさせ、質の高い睡眠に繋げることができます。

私も保育士として勤務していたころは、上記のことがよくあり、睡眠の質はあまりよくありませんでした。

仕事が終わってからも、持ち帰り仕事で睡眠時間が削られ、リラックスできる時間を確保することが難しかったんです。

そのため、睡眠の質は悪く、

ということが多く、次第にメンタル的にもやられていき、非常に辛かったです。

しかし、睡眠不足が続くと、日中の集中力やパフォーマンスが低下し、仕事にも悪影響が出てしまうことに気づいた私は、睡眠の質を高めるための工夫をするようになりました。

具体的に工夫したことは、下記の通りです。

- 毎日同じ時間に寝起きする

- 寝る前にカフェインを摂らない

- 寝る前にスマホを見ない

- 寝室を暗く静かにする

- アロマを焚いてリラックスする

- 瞑想アプリを使って心を落ち着かせる

- 軽いストレッチやヨガで体をほぐす

- 湯船にゆっくり浸かってリラックスする

正直にいうと、最初はなかなか効果を感じられませんでした。

ですが、

そのおかげで、睡眠の質が上がったことで、心身ともに楽になり、仕事のパフォーマンスも向上しました。

本当に良かったです。

睡眠の質を高めることは、心身の健康を保ち、仕事のパフォーマンスを向上させるだけでなく、メンタルヘルスを維持するためにも重要です。

質の高い睡眠は、

など、様々な効果が期待できます。

また、睡眠不足は、

心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

睡眠は、私たちにとって、心身の健康を維持するために欠かせないものです。

睡眠時間をしっかり確保し、睡眠の質を高めることは、私たちが想像する以上に大切ということですね。

こうした理由から、睡眠の質を高めることは、保育士のメンタルヘルスケアの1つといえるでしょう。

4. 食生活を見直して心身ともに健康になる

保育士のメンタルヘルスケアの4つ目は、『食生活を見直して心身を健康になること』です。

あなたは、普段の食生活に、どのくらい気を配っていますか?

保育士は忙しいので、

- 忙しい朝は、パンやおにぎりだけで済ませてしまう…

- 疲れて帰ってきた夜は、コンビニ弁当で済ませてしまう…

- 休みの日は、つい甘いものやジャンクフードに手が伸びてしまう…

など、ついついこうした食生活を送っているという方も多いのではないでしょうか?

仕事で疲れてしまうと、作る余裕もないですよね。

ですが、食生活は、心身の健康に直結する、非常に重要な要素です。

子どもたちと元気に走り回ったり、歌ったり、踊ったりするためには、健康な体を作る必要があります。

しかし、その一方で、保育士の仕事は、長時間労働や不規則な生活になりがちで、食生活が乱れやすいのも事実です。

食生活をできるだけ乱さないように気をつけようとしても、変則勤務や、仕事の負担等を考えると、難しく感じてしまう方も多いのではないでしょうか?

しかし、皆さんが思っているほど、難しいことではありません。

どのように食生活を見直せば良いのか、具体的な方法をいくつかご紹介しますね。

- 主食、主菜、副菜をバランス良く食べる

バランス良く摂取することで、必要な栄養素を効率的に補給し、心身の健康を維持することができる

【主食】ご飯、パン、麺類など、炭水化物を多く含む食品

【主菜】肉、魚、卵、大豆製品など、たんぱく質を多く含む食品

【副菜】野菜、きのこ、海藻など、ビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含む食品 - 野菜を積極的に摂る

野菜には、ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、心身の健康維持に役立つ - たんぱく質をしっかり摂る

たんぱく質は、筋肉や血液を作るために必要な栄養素です。肉、魚、卵、大豆製品などを積極的に食べると◎ - 発酵食品を摂る

ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、腸内環境を整え、免疫力アップに効果が期待できる - 水分をこまめに摂る

水分不足は、集中力や思考力の低下に繋がる

1日に1.5~2リットルを目安に、こまめに水分補給をすると◎ - 旬の食材を取り入れる

旬の食材は、栄養価が高く、美味しく食べられる

私が保育士をしていた当時は、実家の母が食事を作ってくれていましたが、母が夕飯を作れないときは、コンビニ弁当やスーパーのお惣菜で済ませてしまうこともあり、食生活が乱れることもしばしばありました。

しかし、「このままではいけない」と思い、食生活を見直す前と後では、わずかですが、気持ちも前向きになることができました。

今までの食生活を見直すことは、大変なことかもしれません。

しかし、自分の心身の健康を保ためにも、より充実した保育士生活を送るために、できることから少しずつ始めてみても良いかもしれません。

食生活を見直す前よりも、わずかでも少し気持ちも前向きになれるかもしれません。

こうした理由から、食生活を見直して心身を健康になることは、保育士のメンタルヘルスケアの1つといえるでしょう。

ここまで、保育士のメンタルヘルスケアについてお話をしてきました。

- 自分の感情に気づくこと

- 自分に合ったストレス解消法とリフレッシュ方法を知ること

- 睡眠の質を高めること

- 食生活を見直して心身ともに健康になる

これまで見てきたように、保育士の仕事は、喜びややりがいを感じられる一方で、様々なストレスに直面し、心身のバランスを崩しやすいという側面も持っています。

しかし、自分の感情に気づき、ストレスを解消し、質の高い睡眠とバランスの取れた食事を心がけることで、心身の健康を維持し、より充実した保育士生活を送ることができる可能性が高まります。

自分自身の心と体と向き合うことで、仕事もプライベートも充実し、心も体も健康で、笑顔あふれる日々を送れるようになるはずです。

ぜひ、今日からできることを実践してみてくださいね。

頼れる場所を知ろう!相談できる窓口

「誰かに相談したいけど、どこに相談すれば良いか分からない…」

「自分の悩みを、理解してくれる人はいるのだろうか…」

「一人で抱え込みきれない…」

このように、1人で悩みを抱えていませんか?

私も、悩みを1人で抱えてしまうことが多くありました。

誰に相談したら良いか、どこを頼っていいかわからず、1人で悩みを抱えるのって、本当にしんどいですよね…。

今、1人で悩みを抱え込み、苦しんでいる方もいると思いますが、少しだけ勇気を出して、誰かに相談してみませんか?

相談することは、決して恥ずかしいことではありませんよ。

むしろ、自分の悩みや不安を打ち明けることで、

など、多くのメリットがあります。

なので、恥ずかしがらず、相談することは大切です。

ですが、誰に相談するべきかと、悩んでしまいますよね。

そこで、この章では、悩みを相談できる窓口を4つ紹介します。

- 職場の相談窓口

- かかりつけ医

- メンタルヘルス専門クリニック

- 電話相談

相談窓口は、あなたの心の支えとなる場所です。

悩みや不安を打ち明けることで、心も軽くなり、前向きな気持ちになれるはずです。

それでは、それぞれの窓口について詳しく見ていきましょう。

1. 職場の相談窓口

相談できる窓口の1つ目は、『職場の相談窓口』です。

皆さんの職場には、相談できる窓口はありますか?

もしかしたら、このように感じて、職場の相談窓口を利用することを躊躇っている方もいるかもしれませんね。

職場の相談窓口に相談することで、

- 相談内容が他の職員に知られてしまうのではないか

- 上司や同僚との関係が悪化してしまうのではないか

- 相談したことで、評価や待遇に影響が出るのではないか

- 相談窓口の担当者が信頼できる人ではないのではないか

- 相談しても、何も解決しないのではないか

など、不安に感じてしまうからではないでしょうか?

このように感じてしまうと、職場の相談窓口に相談するのは、少し勇気がいりますよね。

しかし、多くの職場では、

- 相談窓口の担当者は、守秘義務を負っている

- 相談内容は、記録として残される場合もあるが、厳重に管理されている

- 相談者は、匿名で相談することも可能である

など、相談者のプライバシー保護に配慮した制度が設けられています。

そのため、ほとんどの企業では、安心して悩みを打ち明けられるような体制が整っているということですね。

職場の相談窓口は、

- 相談しやすい環境

同じ職場で働く人だからこそ、悩みを理解し、共感してくれる可能性が高い - 専門的な知識

職場によっては、専門的な知識を持つカウンセラーや相談員が配置されている場合がある - 迅速な対応

職場の問題であれば、迅速に対応してもらえる可能性も高い - プライバシー保護

守秘義務が守られており、相談内容が外部に漏れる心配はない - 気軽に相談できる

同じ職場で働く人に相談することで、悩みや不安を気軽に相談できる

などのメリットがあるので、職場の相談窓口は、安心して悩みを相談できる場所です。

一人で抱え込みきれない悩みや不安で心が壊れてしまう前に、職場の相談窓口に相談してみてはいかがでしょうか?

相談することで、きっと気持ちが楽になり、解決の糸口が見えてくるかもしれません。

こうした理由から、職場の相談窓口は、相談できる窓口の1つといえるでしょう。

2. かかりつけ医

相談できる窓口の2つ目は、『かかりつけ医』です。

もしかしたら多くの人は、

「メンタルの不調で、かかりつけ医に相談していいの…?」

「メンタルの不調なら、心療内科じゃないの…?」

と、思われた方も多いのではないでしょうか?

正直いうと、私も「メンタルの不調でかかりつけ医に相談しても良いものか?」と思ったことがあります。

しかし、かかりつけ医は、日頃から皆さんの健康状態を把握してくれている存在です。

そのため、身体的な不調だけでなく、精神的な悩みについても、親身になって相談に乗ってくれるはずです。

ですが、かかりつけ医に相談するのは、

など、不安に感じてしまう人も多いのではないでしょうか?

しかし、かかりつけ医に相談することには、たくさんのメリットがあります。

かかりつけ医に相談するメリットは、下記の通りです。

- 気軽に相談できる

日頃から顔を合わせているかかりつけ医であれば、心療内科や精神科よりも、気軽に相談しやすいという安心感がある - 身体の不調も相談できる

メンタル不調と同時に、身体の不調も感じている場合は、まとめて相談することができる - 健康状態を総合的に判断してもらえる

かかりつけ医は、あなたの健康状態を総合的に把握しているため、より適切なアドバイスや治療を受けることができる - 治療費が抑えられる

心療内科や精神科に比べて、治療費が抑えられる場合がある

私も保育士として働いていたときに、勤務しているときだけ動悸や胸の辺りがチクチクして痛いなどの症状があり、内科を受診したことがあります。

かかりつけ医に相談したところ、

「仕事をしている時だけということであれば、ストレスから出ている可能性が高いので、あまり続くようなら、心療内科を受診した方が良いかもしれない」

とアドバイスをもらいました。

そのアドバイスを受け、症状が続いていたので、心療内科を受診し、適切な治療を受けることができて良かったです。

ただ、心療内科は、自分で探す必要があったので、少し大変でしたね。

しかし、かかりつけ医は、このように、あなたの健康状態を総合的に見て、適切なアドバイスや治療の提案をしてくれる、頼りになる存在です。

かかりつけ医に相談することで、

こうしたメリットがあります。

そのため、心身の不調を感じたら、まずは、かかりつけ医に相談することがおすすめです。

きっと、あなたの力になってくれるはずです。

こうした理由から、かかりつけ医は、相談できる窓口の1つといえるでしょう。

3. 心療内科

相談できる窓口の3つ目は、『心療内科』です。

もしかしたら、

など、このように感じている方も多いのではないでしょうか?

私も正直にいうと、心療内科に通う前は、こうしたイメージを持っていた1人です。

しかし、心療内科は、心の病気を専門的に治療する医療機関であり、決して特別な場所ではありません。

仕事や人間関係、将来への不安など、ストレスの原因は様々ですが、保育士の仕事も、責任が重く、プレッシャーが大きい仕事なので、ストレスを感じやすい環境と言えるでしょう。

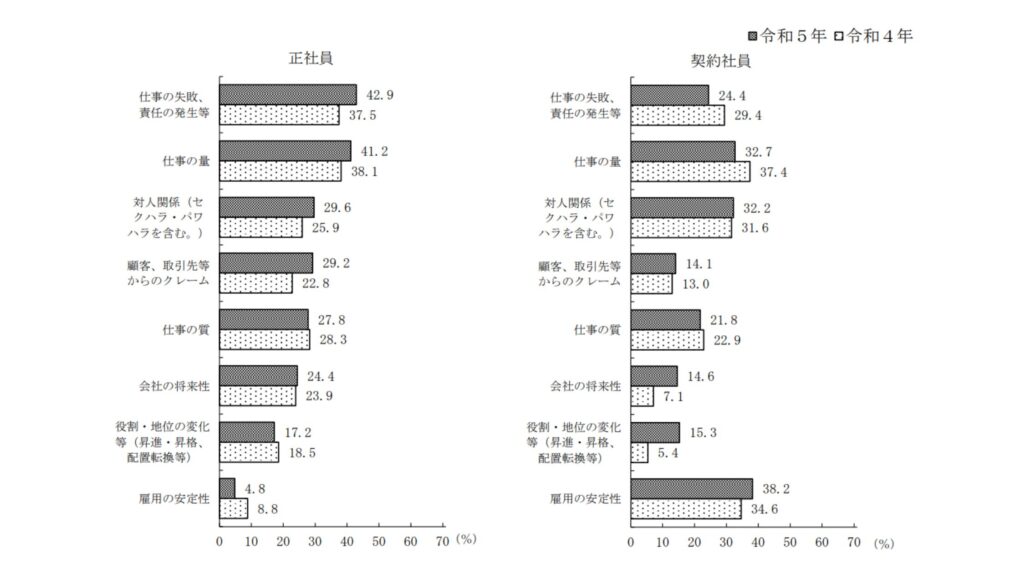

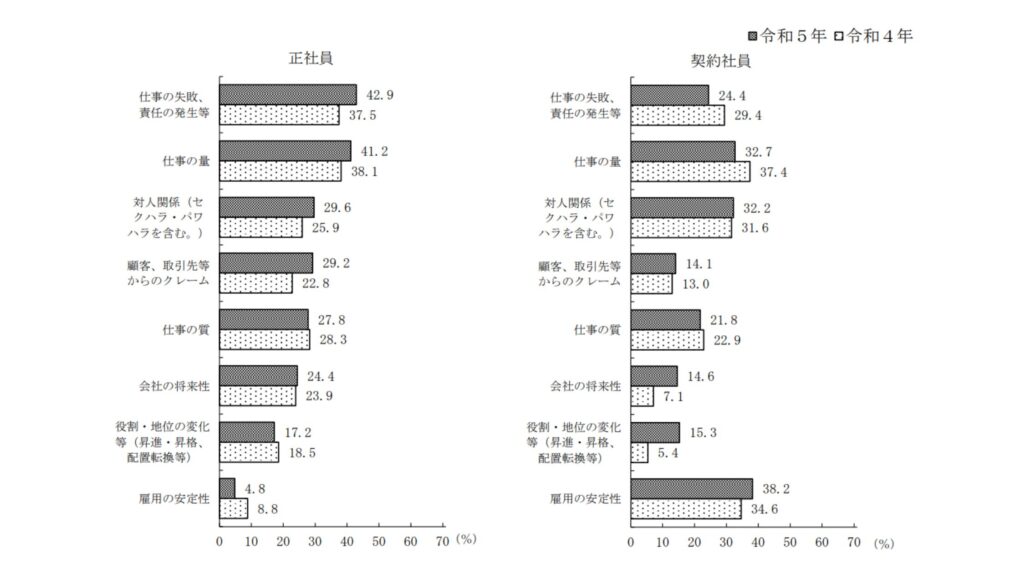

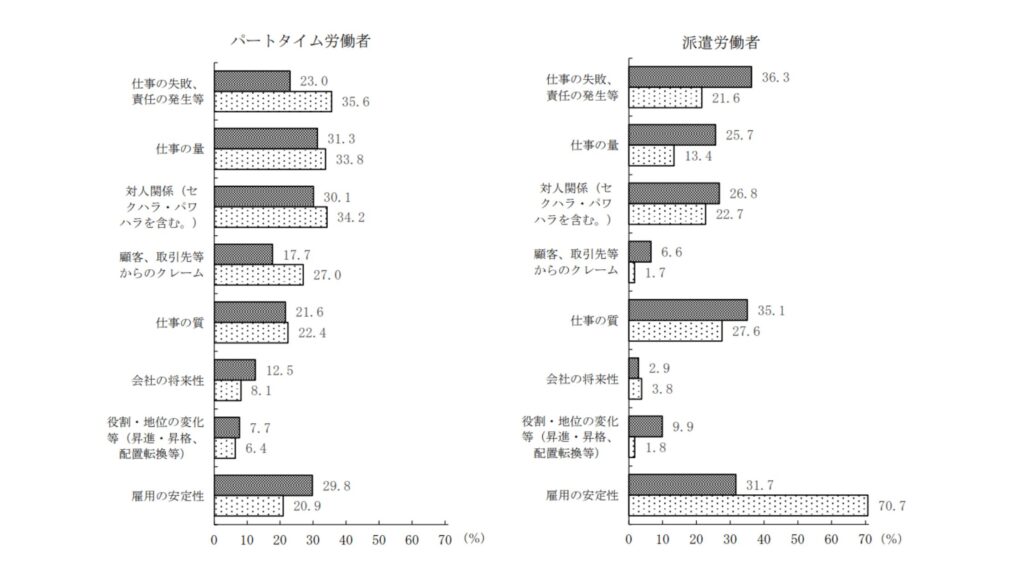

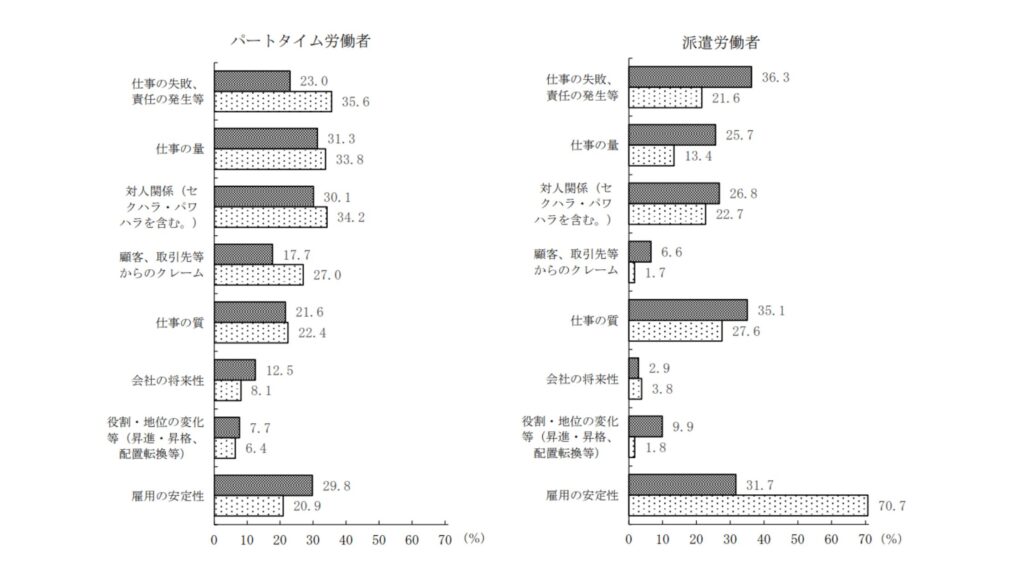

厚生労働省の調査では、仕事や生活において、ストレスを感じている人が多いようです。

多くの人が、何らかのストレスを抱えていることがわかりますね。

ストレスは、心の不調に繋がる可能性があります。

現代社会では、誰もがストレスを抱え、心の病にかかるリスクと隣り合わせです。

自分の心の健康を守るためにも、不調を感じたら、早めに心療内科を受診し、適切な治療やアドバイスを受けることが大切です。

心療内科では、具体的にどのような治療が行われるのでしょうか?

心療内科では、

- うつ病

- 不安障害

- パニック障害

- 適応障害

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)

- 睡眠障害

など、様々な心の病気を診療しています。

一人ひとりの患者の話を丁寧に聞き、症状に合わせて、

- 薬物療法

- 精神療法

- カウンセリング

など、適切な治療法を提供しています。

私も保育士として働いていた頃に心療内科を受診したことがあります。

当時は、

- 勤務しているときだけ動悸や胸の辺りがチクチク痛む

- 不安感に襲われる

- 不眠

- 人の目が怖く、逃げ出したくなる

などの症状があり、心身ともに不安定な状態でした。

勇気を出して心療内科を受診したところ、先生は親身になって話を聞いてくれ、不安な気持ちが和らいだのを覚えています。

私の場合は、約半年~1年ほど、カウンセリングと薬物療法を続け、症状が回復し、今では元気に過ごせています。

あの時、心療内科を受診して本当に良かったと思っています。

心療内科は、心の不調を改善し、より健康な毎日を送るためのサポートをしてくれる場所です。

心療内科を受診することで、

など、こうしたメリットがあります。

そのため、もし、心の不調を感じているのであれば、一人で抱え込まず、心療内科に相談してみてはいかがでしょうか?

心療内科の先生は、あなたの心の悩みを理解し、寄り添ってくれるはずです。

こうした理由から、心療内科は、相談できる窓口の1つといえるでしょう。

4. 電話相談

相談できる窓口の4つ目は、『電話相談』です。

誰かに自分の悩みを相談したいと思っても、

など、感じている方もいるのではないでしょうか?

もしかしたら、あなたは、周りの人のことを思いやりすぎて、なかなか相談できないでいるのかもしれませんね。

そんな時は、電話相談を試してみてはいかがでしょうか?

電話相談は、直接会わずに、電話で相談できる窓口です。

電話で相談できるので、

などのメリットがあります。

しかし、電話相談をいざしようと利用しようとしても、

・どこに電話相談したら良いのか?

・本当に安全なのか?

・料金が発生するのでは?

など、不安に思うこともありますよね。

ですが、安心してください。

厚生労働省では、3つの窓口で電話相談を受け付けています。

- 働く人の「こころの耳」電話相談

・仕事のストレスや、職場の人間関係の悩みなど、働く人のメンタルヘルスに関する相談窓口

仕事に関する相談・職場のハラスメントに関する相談など、専門の相談員が、親身になって話を聞いてくれる - こころの健康相談統一ダイヤル

・メンタルヘルスに関する悩みを相談できる、都道府県・政令指定都市が設置した相談窓口に案内してくれる窓口

相談対応の曜日や時間帯は、地域によって異なるので、注意が必要 - 総合労働相談コーナー

・労働問題に関する相談窓口

職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っている

近年、ストレスを抱える人が増えていることを背景に、厚生労働省は、様々な相談窓口を設け、心の健康をサポートするための取り組みを強化しています。

これらの相談窓口も、その一環として設置されたものです。

人は誰でも、1人で悩みを抱えていると、どうしても視野が狭くなり、解決策を見つけるのが難しくなってしまいます。

誰にも相談できず、悩みを抱えてしまっているときは、ぜひ、電話相談を利用してみてください。

専門の相談員に話を聞いてもらうことで、

など、多くのメリットを感じることができるかもしれません。

今、一人で悩みを抱え込み、苦しんでいるのであれば、電話相談を利用してみてはいかがでしょうか?

きっと、安心して悩みを相談できる場所になってくれるはずです。

こうした理由から、電話相談は、相談できる窓口の1つといえるでしょう。

ここまで、保育士の悩みを相談できる窓口についてお話をしてきました。

- 職場の相談窓口

- かかりつけ医

- メンタルヘルス専門クリニック

- 電話相談

自分の悩みを相談することは、決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、悩みや不安を一人で抱え込み続ける方が、心身に大きな負担をかけてしまう可能性があります。

そのため、一人で悩みを抱え込まず、誰かに相談することは、とても大切です。

1人で悩みを抱えるのではなく、相談することで、

- 自分の本当の気持ちに気づくことができる

- 新たな視点や解決策を見つけることができる

- 心の重荷を下ろすことができる

など、前向きな気持ちを取り戻すことができるようになるはずです。

誰に相談したら良いかわからなくなってしまうことは、誰にでもあります。

ですが、相談できずに悩んでいるときこそ、相談できる窓口を知っておくことは、とても大切です。

今も

- 身近な人に相談できず、悩んでいる方

- ここでお話しした相談窓口のことを知って、相談したい気持ちと、怖い気持ちが葛藤している方

など、いるかもしれませんが、どうか安心して、自分の悩みを相談してみてください。

きっと、あなたの力になってくれる人がいるはずですよ。

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒント

「保育士としてのやりがいをもっと感じたい」

「心身の健康を維持しながら働きたい」

「仕事とプライベートを両立させたい」

「自分らしく、そして楽しく働きたい」

「自分の本当の気持ちを知りたい」

など、保育士として長く働き続けるためには、どうしたら良いかと思っている方も多いのではないでしょうか?

保育士の仕事は、子どもたちの成長を間近で感じられる、やりがいのある仕事です。

しかし、

など、様々なストレスに直面することも少なくありません。

これらのストレスに押しつぶされそうになり、「もう辞めたい…」と感じてしまう保育士も少なくありません。

実は、私にも、そんな経験があります。

ストレスが溜まったときは、「辞めたらどれだけ楽になるんだろう…」なんて思ってしまったこともありました。

ですが、ストレスで押しつぶされそうになっているときこそ、視点・考え方を変えることが大切です。

そうすることで、保育士の仕事に対する気持ちが変わるかもしれません。

そこで、この章では、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントを5つ、紹介します。

- 自分自身の価値観を見つめ直す

- キャリアプランを検討する

- ワークライフバランスを整える

- 周囲に助けを求めることを恐れない

- 自分らしく働き続けられる環境を作る

これからも保育士として、イキイキと働き続ける、そして、充実した日々を過ごすために、ぜひ、これらのヒントを参考にしてみてください。

この章も読んでいただけたら、新たな発見や気づきがあるかもしれません。

では、それぞれのヒントについて、詳しくお話ししていきますね。

1. 自分自身の価値観を見つめ直す

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つ目は、『自分自身の価値観を見つめ直すこと』です。

あなたは、

「保育士になってよかった」

「保育士の仕事って、楽しいな」

「保育士の仕事に、やりがいを感じるな」

と、感じるときは、どんなときですか?

保育士としての喜びややりがいを感じる瞬間は、人それぞれだと思います。

例えば、

- 子どもたちの笑顔を見たとき

- 子どもたちの成長を感じたとき

- 保護者の方々から感謝の言葉をいただいたとき

など、多くの場面で、保育士としてのやりがいを感じているのではないでしょうか?

私自身も、子どもたちが1日1日成長している姿や頑張る姿、そして笑顔をみると、「保育士になってよかったな」と感じることが多くありました。

ですが、その一方で、保育士は、書類の作成や行事の準備など、子どもの保育以外にもたくさんの業務があります。

そのため、日々の忙しさに追われていると、

と、自分の価値観や目標を見失ってしまうリスクも高いです。

そんな私も、目の前の仕事に追われて、「自分のやりたい保育はなんだろう?」「なんで保育士になったんだっけ…?」と、自分の価値観を見失ってしまったこともありました。

おそらく、私と同じ経験をされている方、経験をした方は、多いのではないでしょうか?

そんな時は、一度立ち止まり、自分自身と向き合う時間を作ることが大切です。

例えば、

- なぜ保育士になろうと思ったのか

- どんな保育士になりたいのか

- 子どもたちにとって、どんな存在でありたいのか

- 自分にとって、保育士の仕事はどんな意味を持つのか

など、じっくりと考えてみてはいかがでしょうか?

自分自身と向き合う時間を作り、自分の価値観を明確にすることで、

- 本当にやりたい保育は何か

- 子どもたちにとって、どんな存在でありたいのか

- 保育士として、どんな未来を描きたいのか

ということを見出すことができるだけでなく、それは、

など、こうしたことに繋がるでしょう。

保育士として長く活躍するために、自分自身の価値観を見つめ直すこと・理解することは大切なことがわかりますね。

こうした理由から、自分自身の価値観を見つめ直すことは、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つといえるでしょう。

2. キャリアプランを検討する

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの2つ目は、『キャリアプランを検討すること』です。

あなたは、将来、どんな保育士になっていたいですか?

もしかしたら、

このように感じている保育士の方は、少なくないのではないでしょうか?

私も、給料の少なさや仕事漬けの毎日に、「このまま保育士を続けていて良いのだろうか…?」・「将来が見えなくて不安…」と感じることもありました。

保育士の仕事は、子どもの成長をサポートする、やりがいのある仕事です。

しかし、その一方で、責任の重さやプレッシャー、長時間労働、人間関係など、様々な悩みやストレスを抱えやすい仕事でもあります。

特に、若手の保育士の中には、

- 自分のキャリアプランが見えない

- 将来に不安を感じている

- 仕事にやりがいを感じられない

といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?

毎日、子どもの保育をして、書類の作成や行事の準備に追われていると、「これがずっと続くのか…」と不安になり、やりがいを感じられなくなってしまうのも、無理はないですよね。

そのような悩みを解消し、保育士として長く活躍するためには、将来のキャリアプランを明確に描いておくことが重要です。

キャリアプランを考えることは、

- 自分自身のキャリア目標を明確にする

- モチベーションを維持する

- スキルアップやキャリアアップを促進する

- 仕事に対する満足度を高める

- 離職を防ぐ

など、様々な効果があり、自分が目指す方向性を見失わず、日々の業務に集中することができるメリットがあります。

ですが、具体的にどのようなキャリアプランを考えたら良いのか、わかりにくいですよね。

具体的なキャリアプランの例として、

- 管理職を目指す

主任や園長など、管理職を目指してリーダーシップを磨く - キャリアチェンジする

保育士の経験を活かして、企業内保育士やベビーシッターなど、別の仕事に挑戦する - 専門性を高める

乳児保育、障害児保育、食育など、特定の分野の専門性を高め、スペシャリストを目指す - フリーランス保育士

保育園や企業に雇われず、自分で仕事を選んで、自由に働くスタイル - 認定ベビーシッター

資格を取得することで、専門性を高め、活躍の場を広げることができる - 保育コンサルタント

保育園の運営や保育士の育成に関するコンサルティングを行う仕事 - 保育系企業への就職

保育園関連の企業に就職することで、新たなキャリアを築くことができる - 保育士の資格を活かした異業種への転職

福祉施設や教育機関、小売販売店などで勤務する

など、様々な選択肢があります。

保育士のキャリアプランは、決して一つではありません。

あなたの個性や強みを活かせる道が、きっと見つかるはずです。

ぜひ、色々な選択肢を検討し、あなただけのキャリアプランを 考えてみてくださいね。

こうした理由から、キャリアプランを検討することは、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つといえるでしょう。

3. ワークライフバランスを整える

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの3つ目は、『ワークライフバランスを整えること』です。

あなたは、仕事とプライベートだったら、どちらを重視したいですか?

もしかしたら、今の働き方では、

このように感じている方は、多いのではないでしょうか?

私も保育士として働いているときは、こうしたことで悩んでいました。

保育士の仕事は、子どもの命を預かる責任の重い仕事なので、長時間労働や、持ち帰り仕事も多く、心身ともに負担が大きい仕事といえます。

そのため、仕事ばかりに集中してしまうと、心身のバランスを崩し、メンタル不調に陥ってしまう可能性があります。

そうなってしまうと、保育士として長く活躍することは難しくなってしまうでしょう。

心も体も健康でなければ、子どもたちと笑顔で向き合い、保育士として長く活躍することは難しいですよね。

だからこそ、仕事とプライベートのバランス、つまりワークライフバランスを整えることが大切なのです。

ワークライフバランスを整えることは、

など、こうしたメリットがあります。

ですが、ワークライフバランスを整えるといっても、具体的にどうしたら良いのでしょうか?

ワークライフバランスを整えるための具体的な方法として、

- 仕事とプライベートの時間配分を見直す

- 仕事の効率化を図る

- 休息をしっかりとる

- 趣味やリフレッシュの時間を確保する

- 周囲に協力を求める

など、さまざまな方法があります。

ですが、実際に行動に移すとなると、簡単なことではないので、なかなか難しいと感じる方もいるかもしれませんね。

しかし、ワークライフバランスが整うと、

- 心身に余裕が生まれ、ストレスを軽減することができる

- 仕事の効率が上がり、集中力もアップする

- プライベートの時間が充実し、人生の満足度が高まる

- 自分らしく、そしてイキイキと働くことができる

など、多くのメリットを感じることができるはずです。

保育士として長く活躍するために、そして、人生を豊かにするために、ワークライフバランスを整えることが大切ということがわかりますね。

こうした理由から、ワークライフバランスを整えることは、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つといえるでしょう。

4. 周囲に助けを求めることを恐れない

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの4つ目は、『周囲に助けを求めることを恐れないこと』です。

あなたは、困った時や悩んだ時は、どのように対処していますか?

もしかしたら、

このように感じて、一人で抱え込んでしまう方は、多いのではないでしょうか?

そんな私も、保育士として働いていた頃は、周りの人に助けを求めるのが苦手でした。

「先輩や同僚に迷惑をかけてしまう…」

「こんなこともできないなんて、ダメな保育士だと思われてしまう…」

このように考えてしまい、結果的に一人で悩みを深めてしまうことが多かったんです。

ですが、今となれば、もっと周りを信じて助けを求めるべきだったと反省しています。

その理由として、保育士の仕事は、決して一人でするものではないからです。

子どもたちの安全を守るためには、『保育士同士が連携して行うもの=同僚との連携が不可欠』です。

だからこそ、周囲の保育士と助け合いながら進めなければいけません。

それなのに保育士だった当時の私は、それができていなかったんです。

もしかしたら、私と同じように、周囲に助けを求めることができない、恥ずかしいと感じている方もいるのではないでしょうか?

周囲に助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、助けを求めることで、

- 悩みや不安を共有し、軽減することができる

- 新たな視点や解決策を得ることができる

- 周囲との信頼関係を深めることができる

- チームワークを強化することがでできる

など、プラスになることがたくさんあります。

周りに助けを求めることは、良い保育士になるためにも、楽しく仕事を続けていくためにも必要なんです。

このように、周囲に助けを求めることで

など、こうしたメリットを感じることができるでしょう。

「困った時は、お互い様」

そうすることで、きっと、あなたも、周りの人も、そして子どもたちも、笑顔になれるはずです。

こうした理由から、周囲に助けを求めることを恐れないことは、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つといえるでしょう。

5. 自分らしく働き続けられる環境を作る

保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの5つ目は、『自分らしく働き続けられる環境を作ること』です。

あなたは、自分らしく、そして、楽しく保育士として働くことができていますか?

もしかしたら、

など、このように感じている方も少なくないのではないでしょうか?

保育士の仕事は、子どもたちの成長を間近でみることができるので、とてもやりがいのある仕事です。

しかし、その一方で、

など、様々なストレス要因に直面することもあります。

私も、保育士として働いていた頃は、このようなストレスを抱えることがとても多かったです。

もし、あなたが今の職場で、自分らしく働くことができない、あるいは、楽しく働けないなど感じるのであれば、

- 職場を変える

- 働き方を変える

- 自分自身の考え方を変える

などの方法で、働き方を見直す必要があるかもしれません。

そうは言っても、そんな簡単なことではないですよね。

しかし、自分らしく働くことは、保育士として長く活躍するために、とても大切なことなんです。

ですが、自分らしく働き続けられる環境を作るためには、どうしたら良いのでしょうか?

自分らしく働き続けられる環境を作るための具体的な方法として、

- 自分の強みや弱み、そして価値観を理解すること

- 職場の人間関係を良好に保つこと

- 仕事の進め方や役割分担を見直すこと

- 自分の意見をしっかりと伝えること

- プライベートの時間を充実させること

- ストレスを解消するための方法を見つけること

- 必要に応じて、専門家のサポートを受けること

などができるでしょう。

そう言っている私自身も、保育士として働いていた頃は、周りの目を気にしすぎて、自分らしく働ける環境を作ることができず、悩んだことがあります。

ですが、保育士を辞め、自分自身の価値観や働き方を見つめ直したことで、周囲の目を気にせず、自分らしく行動できるようになりました。

このように、自分らしく働ける環境を作ることは、

など、多くのメリットがあります。

そのため、保育士として長く活躍するため、そして、心身の健康を維持するためにも、非常に重要です。

自分らしく働くことで、心から仕事を楽しむことができ、子どもたちにも、その気持ちが伝わるはずです。

こうした理由から、自分らしく働き続けられる環境を作ることは、保育士として長く活躍するために知っておきたいヒントの1つといえるでしょう。

ここまでは、保育士として長く活躍するために、知っておきたいヒントについて、5つ紹介しました。

- 自分自身の価値観を見つめ直す

- キャリアプランを検討する

- ワークライフバランスを整える

- 周囲に助けを求めることを恐れない

- 自分らしく働き続けられる環境を作る

保育士の仕事には、喜びややりがいがある一方で、

など、様々な課題に直面することもあります。

これらの課題を乗り越え、保育士として長く活躍するためには、

- 自分自身の価値観を明確化すること

- 将来のキャリアプランを描くこと

- 仕事とプライベートのバランスを整え、 周囲の協力を得ながら、 自分らしく働ける環境を作っていくこと

この3つが重要になってきます。

これらのヒントを実践することで、

と、心から思える日が来るはずです。

ぜひ、お話ししてきた内容を参考に、できることから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか?

そうすることで、自分らしく輝きながら、子どもたちと笑顔で楽しい毎日を送れるようになるかもしれません。

保育士の転職:自分らしく働くための3つの選択肢

「今の職場環境に限界を感じているから辞めて転職したい…」

「毎日が辛くてしんどいから、一度保育士を離れたい…」

「転職したいけど、次の仕事が見つかるか不安…」

など、こうした悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?

こうした悩みを抱えているときって、どうしたら良いか分からず、辛いですよね。

私もこうした悩みを抱えたときは、とても辛かったです。

保育士の仕事は、子どもたちの成長を間近で見守り、支える、やりがいのある仕事です。

しかし、これまでお話ししてきたように、責任の重さやプレッシャー、長時間労働、人間関係など、様々なストレスに直面することも多いのが現状です。

保育園で働く保育士は、常に子どもたちの安全に気を配り、保護者の方々とのコミュニケーションを大切にし、同僚と協力して、日々の保育を行っていかなければいけません。

そのため、心身のバランスを崩し、 「もう、保育士を辞めたい…」 と感じてしまう保育士がいるのも事実です。

せっかく夢だった保育士になったのに、これではもったいないですよね。

ですが、この記事を読んでくださっているあなたは、

「保育士を辞めたい」

「でも保育士の仕事は好きで、辞めたくない」

など、このように、2つの気持ちの間で葛藤しているのではないでしょうか?

私も保育士を離れるときは、こうした2つの気持ちの間で葛藤しました。

本当に悩ましい問題ですよね。

もし、あなたが今の職場で働き続けることに限界を感じているのであれば、転職という選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか?

転職し、新たな環境に身を置くことで、

- キャリアアップ

- スキルアップ

- 収入アップ

- ワークライフバランスの改善

- 人間関係の改善

など、様々な可能性を秘めているかもしれません。

しかし、転職活動は、

- 自分に合った求人探し

- 応募書類の作成

- 面接対策

など、多くの時間と労力を必要とします。

特に、保育士の仕事は、残業や持ち帰り仕事が多く、なかなか転職活動に集中できないのが現状ですよね。

ですが、この章では、自分らしく働くための3つの選択肢として、3つの情報を紹介します。

- 保育士専門の転職サイト&エージェントで効率的に転職活動!

- メンタルヘルスに理解のある職場を見つける

- 保育士以外の仕事にチャレンジする

これからお話しする内容は、あなたにとって、参考になる情報かもしれません。

1つ一つ詳しくお話ししていきますので、ぜひこちらの章も最後まで読んでくださいね。

1. 保育士専門の転職サイト&エージェントで効率的に転職活動!

自分らしく働くための3つの選択肢の1つ目は、『保育士専門の転職サイト&エージェントで効率的に転職活動を行うこと』です。

皆さんは

- 「どんな保育園が良いのか、選び方がわからない…」

- 「転職活動って、具体的に何をすれば良いの…?」

- 「応募書類をどのように書けば良いか分からない…」

- 「転職に失敗したらどうしよう…」

- 「今の職場よりも条件が悪くなってしまうのではないか…」

など、こうした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

転職活動は、

- 求人情報の収集

- 応募書類の作成

- 面接対策

など、多くの時間と労力を必要とします。

保育士の仕事は、残業や持ち帰り仕事も多いので、

などの悩みをお持ちの方もいるかもしれません。

私もこうした悩みや不安を抱えながら、転職活動を行なった経験があります。

仕事をしながら転職活動をすることは、容易なことではないですよね。

そんな時は、保育士専門の転職サイト&エージェントを利用するのがおすすめです。

実は、私も転職エージェントの1つ、『保育のお仕事』を利用したことがあります。

『保育のお仕事』では、担当のキャリアアドバイザーが1名専属でつき、

- これまでの勤務経験

- 希望する勤務地や労働条件・園の雰囲気

などを丁寧にヒアリングした上で、最適な求人を紹介してくれました。

そのため、とてもスムーズに転職活動を進めることができました。

特に、面接に同行してくれたときの心強さ・安心感は今でも忘れられません。

なお、保育のお仕事に関する口コミ・評判については、下記の記事で詳しく紹介しています。

1番おすすめの保育のお仕事が気になる方、ぜひ合わせて読んでみてくださいね。

転職サイト&エージェントを利用することで、

- 効率的に転職活動を進めることができる

- 自分に合った職場を見つけることができる

- 自分に合った求人を紹介してもらえる

- 応募書類の作成や面接対策のサポートを受けられる

- 転職に関する相談に乗ってもらえる

など、様々なメリットがあります。

保育士専門の転職サイト&エージェントは、転職活動の悩みや不安を解消し、あなたをサポートしてくれる存在です。

保育士として転職をする場合は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?

なお、私がおすすめする保育士向けの転職サイト&エージェントは、下記の通りです。

| 転職サイト&エージェント | 特徴 |

|---|---|

| ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人が多い (700件以上) ・求人情報の質が高い ・キャリアアドバイザーのサポートが充実している | |

| 保育士ワーカー | ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人の取り扱いもあり ・キャリアアドバイザーのサポートが手厚い ・キャリアアドバイザーを通さずに、直接応募することができる |

| ・求人対応地域が全国区 ・求人情報が豊富 ・勤務した保育士の口コミをみることができる 全国60,000園以上 ・気になる求人情報はキープすることができる ・転職に役立つ資料がダウンロードできる | |

| 保育専門求人サイトほいく畑

| ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人の取り扱いもあり ・ブランクあり・未経験OKの求人が多い ・20年以上の実績があり、転職のノウハウが豊富 |

| 保育エイド

| ・元保育士が転職をコーディネート(転職サポート)している ・人間関係が良好な職場のみを厳選して紹介している ・職場を紹介した保育士から現場の雰囲気や人間関係をフィードバックしてもらっている |

| 保育バランス

| ・事業所内保育所(病院・企業内)に特化 ・土日完全休み・残業なし・行事なしを実現しやすい ・元保育士が転職をサポートしてくれる ・入職後のサポートも充実している ※対応地域は、関東圏のみ |

※保育バランスに関する詳しい情報は、こちらの記事でも紹介しています。

これらの転職サイト&エージェントは、それぞれ特徴や強みが異なります。

ぜひ、複数のサービスを比較検討し、自分に合ったサービスを利用してみてください。

こうした理由から、保育士専門の転職サイト&エージェントで効率的に転職活動をすることは、自分らしく働くための3つの選択肢の1つといえるでしょう。

2. メンタルヘルスに理解のある職場を見つける

自分らしく働くための3つの選択肢の2つ目は、『メンタルヘルスに理解のある職場を見つけること』です。

皆さんは、日々の仕事の中で、

といった悩みを抱えたことはありませんか?

私もこうした悩みを抱えたことがありました。

1人で悩みを抱え込んでしまい、とても辛かったですね…。

保育士の仕事は、やりがいがある一方で、長時間労働や保育士同士の人間関係などが原因となり、ついついストレスを溜めてしまいがちです。

そのため、

と感じてしまうこともあるかもしれません。

私自身も、保育士として勤務していたときに、過度なストレスから適応障害を患い、退職した経験があります。

その時は、「もう保育士として働けない…。自分で保育士の道を決めたのに、情けない…。」と、自分のことを責めることしかできませんでした。

しかし、

- 心療内科の先生

- 当時から交際していた夫

- 実母

など、周囲の人に話を聞いてもらう中で、少しずつ自分の心の状態や置かれている状況を客観的に見ることができ、前向きな気持ちを取り戻すことができました。

だからこそ、私は、メンタルヘルスに理解のある職場で働くことが何よりも大切だと実感しています。

では、メンタルヘルスに理解のある職場とは、具体的にどのような職場なのでしょうか?

メンタルヘルスに理解のある職場では、

- ストレスチェックや面談など、心の健康をサポートする体制が整っている

- 悩みや不安を相談しやすい雰囲気がある

- 休憩時間や休暇をしっかりと確保することができる

- 仕事の量や内容を調整してくれる

など、様々な配慮がされているケースがほとんどです。

上記のような配慮がある場合、自分らしく働くことができそうですよね。

メンタルヘルスは、決して恥ずべきことではありません。

誰にでも起こりうることであり、一人で抱え込まずに、周りの人に相談したり、専門家のサポートを受けたりすることが大切です。

自分らしく、そして長く働き続けるためには、メンタルヘルスに理解のある職場を選ぶことが重要です。

こうした理由から、メンタルヘルスに理解のある職場を見つけることは、自分らしく働くための3つの選択肢の1つといえるでしょう。

3. 保育士以外の仕事にチャレンジする

自分らしく働くための3つの選択肢の3つ目は、『保育士以外の仕事にチャレンジすること』です。

皆さんは、

など、こうした気持ちになったことはありませんか?

保育士の仕事にやりがいを感じても、どうしても体力的な負担や精神的なストレス、長時間労働など、様々な課題も抱えています。

そのため、「このまま保育士として働き続けるべきか…」と、悩んでしまうこともあるかもしれません。

実際に私も保育士として働いていたときは、こうしたことを悩んだ時期も多くありました。

そんなとき、「保育士以外の仕事にも目を向けてみよう」と考えるようになったのです。

皆さんは、保育士の経験は、さまざまな仕事に活かすことができることを知っていますか?

例えば、子どもに関わる仕事でいうと、

- 子ども向けの商品の企画・開発

子どもの発達段階や興味関心に合わせた商品を企画・開発する仕事

保育士の経験を通して得た子どもの知識や、コミュニケーション能力が活かせる - 子ども向けのサービス業:アカチャンホンポやスタジオアリスなど

保育士の経験を通して得た子どもの知識や、コミュニケーション能力が活かせる

子どもとの接し方や、保護者対応の経験が活かせる - 幼児教室や学童保育の指導員

幼児教室や学童保育で、子どもたちの学習や遊びをサポートする仕事

保育士資格や経験があれば、採用に有利になる場合が多い - 保育関連の企業やNPOでの事務職

保育園や幼稚園などの運営をサポートする仕事

保育現場の知識や経験を活かすことができる - ベビーシッターや保育ママ

個人の家庭で、子どもの世話をする仕事

保育士資格や経験は必須条件となる場合が多い

など、保育士のスキルや経験を活かせる仕事はたくさんあります。

保育園で培ったスキルや経験は、こんなに幅広い分野で活かせるなんて、驚きですよね!

また、保育士の仕事で培った

- コミュニケーション能力

- 共感力

- 丁寧な言葉遣い

- 事務処理能力

なども、大きな武器となり、子どもと直接関わらない仕事でも活かすことができます。

具体的には、

- 企業の受付

- 一般事務

- 営業事務

- 医療事務

などの職業で、保育士のスキルや経験を活かすことができるでしょう。

これらの職業では、

という点から、保育士として培ってきたこれらのスキルは、事務職で働く上でも大きな強みとなるはずです。

私は、現在、スーパーのレジ業務に従事しています。

従業員同士・お客様との関わりの中で、保育士として経験したコミュニケーション能力が活きていると実感しながら、勤務しています。

私のように、保育士以外の仕事に挑戦することで、

など、さまざまなメリットがあります。

また、一般企業への転職を検討している方は、転職エージェントの利用もおすすめです。

転職エージェントは、求人紹介から面接対策、条件交渉まで、転職活動を全面的にサポートしてくれる心強い存在です。

おすすめの転職エージェントは、下記の通りです。

| 転職サイト&エージェント | 特徴 |

|---|---|

| アデコの転職支援サービス

| ・37年の人財ビジネスの実績があるため、企業理解が深い ・営業やIT、一般事務など多岐にわたる職種の求人が豊富 (メインは、一般事務領域) ・応募書類の準備〜面接対策まで専任コンサルタントの寄り添ったサポート ・平日夜の転職相談も可能 |

| ・大手からベンチャーまで 登録企業者数 3,000社 ・就職支援実績 68,374名(2024/12/12時点) ・入社後の定着率 93.6% ・職務経歴書や自己PR文の添削、模擬面接など、一人ひとりに合わせた対策を無制限でサポート ・離職率/労働時間/社会保険の有無/雇用形態などで厳しい基準を設け、ブラック企業を徹底排除 | |

| ・20代に特化した転職サポート ・常時30,000件以上の求人を抱えており、最短1-2週間のスピード内定も可能! ・プロのエージェントがキャリアプランの設計から、履歴書等の書類作成、面接対策まで入社に至るまでのサポート全て行う | |

| ・35,000件以上の求人を取り扱い、満足度は95.8%(2023年10月現在) ・全国の優良企業と正社員の仕事を紹介し、経験豊富なアドバイザーが無料で適性を診断 ・求人紹介はメーカーや商社、金融、建築・不動産、サービス、ソフトウェア・通信など多岐にわたる業界 ・カジュアル面談で希望条件をヒアリングし、適性に合った求人を紹介し、面接対策もサポート ・内定後もフォローアップを行い、無料の適性診断から転職のお悩み解決までサポート | |

| ・20代をメインとした若年層の就職・転職の支援サービス ・非公開求人が多数 ・ハタラクティブのコンサルタントが実際に足を運んだことのある職場なので、適切な求人を紹介可能 ・フリーター、既卒など、『完全に未経験でも正社員として就職できる求人』をメインに取り扱っている |

※UZUZに関する詳しい情報は、こちらの記事でも紹介しています。

保育士以外の仕事にチャレンジすることは、決して「保育士の仕事を諦める」ということではありません。

むしろ、保育士としての経験を活かし、新たなステージで活躍するための第一歩となるはずです。

「保育士」という枠にとらわれず、広い視野を持って、自分に合った働き方を見つけてみても良いですね。

こうした理由から、保育士以外の仕事にチャレンジすることは、自分らしく働くための3つの選択肢の1つといえるでしょう。

ここまでは、保育士の転職、自分らしく働くための3つの選択肢について、お話ししてきました。

- 保育士専門の転職サイト&エージェントで効率的に転職活動!

- メンタルヘルスに理解のある職場を見つける

- 保育士以外の仕事にチャレンジする

保育の仕事は、とてもやりがいを感じることができますが、それ以上に、さまざまな課題に直面し、

と、感じてしまいやすいのが現状です。

そのような状況で、無理に働き続ける必要はありません。

もし、あなたが今の職場で働き続けることに限界を感じているのであれば、「転職」という選択肢を考えてみませんか?

転職は、決して「逃げる」ことではありません。

むしろ、自分らしく働くための、前向きな一歩です。

まずは、自分が

・これからどうなりたいのか

・どんな未来に向かって進んでいきたいのか

を考え、ノートに書き出してみてください。

そのノートは、ぐちゃぐちゃっと書いてOKです!

そして、自分の理想とする未来に近づくために、

- 何をするべきか

- 周囲のサポートが必要の有無

(転職サイト・エージェントの利用検討)

など、さらに具体的に考えられるようになるはずです。

自分らしく働くというのは、簡単なようで、難しいことかもしれません。

しかし、お話ししてきた内容を参考に、ほんの少しの勇気を持って、行動してみてください。

きっと、自分らしく働く職場が見つかり、充実した日々を送れるようになるかもしれません。

まとめ

この記事では、『保育士の仕事でメンタルをやられる6つの理由』から始まり、『保育士の転職:自分らしく働くための3つの選択肢』まで、幅広く解説してきました。

保育士の仕事でメンタルをやられる理由は様々ですが、主なものとしては下記が挙げられます。

- 責任の重さとプレッシャー

- 保護者対応の難しさ

- 保育士不足

- 長時間労働

- 人間関係のストレス

- 給与面での不満

保育士のメンタルがやられる原因を理解し、改善するために行動しても、なかなか改善できないということも多いです。

そのため、

など、このように感じている方も多いかもしれません。

ですが、この記事で紹介した実体験や具体的なヒントを参考にすれば、少しでも今の状況を改善できる可能性もあります。

もし、あなたが、

- 保育士を続ける

- 少し保育士から離れる(離職する)

という選択を取ったとしても、自分らしく、そして楽しく仕事ができる環境はあるはずです。

大切なのは、あなた自身が心から納得できる選択をすることです。

どちらの道を選んだとしても、それがあなたにとって最良の選択となるよう、心から応援しています。

あなたの未来が、笑顔と幸せで溢れるようにと、心より願っています。

↓【保育士向け】おすすめ転職サイト・エージェント↓

| 転職サイト&エージェント | 特徴 |

|---|---|

| ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人が多い (700件以上) ・求人情報の質が高い ・キャリアアドバイザーのサポートが充実している | |

| 保育士ワーカー | ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人の取り扱いもあり ・キャリアアドバイザーのサポートが手厚い ・キャリアアドバイザーを通さずに、直接応募することができる |

| ・求人対応地域が全国区 ・求人情報が豊富 ・勤務した保育士の口コミをみることができる 全国60,000園以上 ・気になる求人情報はキープすることができる ・転職に役立つ資料がダウンロードできる | |

| 保育専門求人サイトほいく畑

| ・求人対応地域が全国区 ・非公開求人の取り扱いもあり ・ブランクあり・未経験OKの求人が多い ・20年以上の実績があり、転職のノウハウが豊富 |

| 保育エイド

| ・元保育士が転職をコーディネート(転職サポート)している ・人間関係が良好な職場のみを厳選して紹介している ・職場を紹介した保育士から現場の雰囲気や人間関係をフィードバックしてもらっている |

| 保育バランス

| ・事業所内保育所(病院・企業内)に特化 ・土日完全休み・残業なし・行事なしを実現しやすい ・元保育士が転職をサポートしてくれる ・入職後のサポートも充実している ※対応地域は、関東圏のみ |

↓【一般企業向け】おすすめ転職サイト・エージェント↓

| 転職サイト&エージェント | 特徴 |

|---|---|

| アデコの転職支援サービス

| ・37年の人財ビジネスの実績があるため、企業理解が深い ・営業やIT、一般事務など多岐にわたる職種の求人が豊富 (メインは、一般事務領域) ・応募書類の準備〜面接対策まで専任コンサルタントの寄り添ったサポート ・平日夜の転職相談も可能 |

| ・大手からベンチャーまで 登録企業者数 3,000社 ・就職支援実績 68,374名(2024/12/12時点) ・入社後の定着率 93.6% ・職務経歴書や自己PR文の添削、模擬面接など、一人ひとりに合わせた対策を無制限でサポート ・離職率/労働時間/社会保険の有無/雇用形態などで厳しい基準を設け、ブラック企業を徹底排除 | |

| ・20代に特化した転職サポート ・常時30,000件以上の求人を抱えており、最短1-2週間のスピード内定も可能! ・プロのエージェントがキャリアプランの設計から、履歴書等の書類作成、面接対策まで入社に至るまでのサポート全て行う | |

| ・35,000件以上の求人を取り扱い、満足度は95.8%(2023年10月現在) ・全国の優良企業と正社員の仕事を紹介し、経験豊富なアドバイザーが無料で適性を診断 ・求人紹介はメーカーや商社、金融、建築・不動産、サービス、ソフトウェア・通信など多岐にわたる業界 ・カジュアル面談で希望条件をヒアリングし、適性に合った求人を紹介し、面接対策もサポート ・内定後もフォローアップを行い、無料の適性診断から転職のお悩み解決までサポート | |

| ・20代をメインとした若年層の就職・転職の支援サービス ・非公開求人が多数 ・ハタラクティブのコンサルタントが実際に足を運んだことのある職場なので、適切な求人を紹介可能 ・フリーター、既卒など、『完全に未経験でも正社員として就職できる求人』をメインに取り扱っている |